Gewinnen Sie neue Erkenntnisse zu Unternehmensführung, aber auch zu lokalen Themen!

Melden Sie sich hier an. Termin und Ort: abends am Samstag, 02.12.2023 in der Sendlinger Kulturschmiede. Das hilft uns sehr – wir müssen schließlich Snacks und Getränke in der richtigen Menge bestellen!

Aktuelle Themen zur Unternehmensführung, zur Produktion und Konstruktion finden in diesem Werk der Firma Krauss womöglich Vorläufer. Mithin für Strategie- und Prozessberatung. Sehr aktuell: zu Lieferketten und erst recht zu weltweitem Vertrieb. All das ist erst einmal schwierig zu ergründen; zu den sozialen Umständen in der Fabrik und ihrer Umgebung oder erst recht zur Personalführung noch mehr. Ich habe bereits vieles erforscht – es gibt aber noch viel zu tun; packen wir’s an!

Das Krauss Werk in Sendling

Der Betrieb wurde 1872 zur Entlastung des Werkes auf dem Münchner Marsfeld errichtet. Der Fokus des Werks lag auf Schmalspur- und zu Anfang wohl auch noch Dampftramwayloks. Und hier das Update: Dank der Lieferliste in Bernhard Schmeiser: Krauss-Lokomotiven, Wien: Slezak 1977 fällt es mir leicht, einzelne Loks den Werken Marsfeld, Sendling und Linz zu zuordnen. Und dabei stellt sich heraus, dass sehr wohl auch normalspurige Loks dort gebaut wurden.

Der Großteil der sendlinger Loks ist Bauart Bn2t, also kleine Zweiachser, Naßdampf, zwei Zylinder, Tenderloks. Auch die 600 mm Lok für Baustellen der Firma Reinhard Moll im Bild rechts ist solch eine Type. Praktisch alle Aufträge betrafen Einzelstücke oder Kleinstserien von sehr verschiedenen Kunden, durchaus auch ins weltweite Ausland. Größere Aufträge, so etwa von der Bayrischen Staatsbahn, gingen ins Werk im Marsfeld. Ich war anfangs gespannt, wie man in dem Werk in Sendling diese Variation hin bekommen hat – und habe schließlich manche Einsicht gewonnen! Sogar für meine Kompetenz beim Beraten und Coachen: die Fabrik stellt das genaue Gegenteil der Produktion des Ford Model T dar …

Melden Sie sich hier an. Termin und Ort: abends am Samstag, 02.12.2023 in der Sendlinger Kulturschmiede. Das hilft uns sehr – wir müssen schließlich Snacks und Getränke in der richtigen Menge bestellen!

Krauss & Comp. als Innovator

Die Firma war ein erfolgreicher Innovator. Die Patente der Firma haben sich durchgesetzt und wurden von Wettbewerbern nachgebaut. Daher war das Unternehmen bei Loks für diverse Industrien und regionale Bahnen ein hidden champion und übernahm schließlich das Geschäft seines lokalen, an sich älteren und auch größeren Konkurrenten Maffei. Insofern möchte ich im Vortrag drei Kriterien für solche Neuerer auf das Unternehmen anwenden:

Wahrnehmbarer Wettbewerbsvorteil

Zwei Patente möchte ich herausheben: das System Krauss und das Krauss-Helmholtz-Lenkgestell. Beide waren vom Fahrgast kaum zu bemerken …

Das System Krauss

… wohl aber von den Betreibern der Bahnen. Das System Krauss bestand darin, den Wasservorrat der Dampfloks nach unten, quasi in das Fahrgestell hinein zu verlegen, zwecks tieferem Schwerpunkt. So wurde Gewicht gepart und Bauraum geschaffen für leistungsfähigere Kessel. Georg Krauss hatte das “System” in seiner Zeit als Maschinenmeister bei der schweizer Nordost Bahn entwickelt und setzte es auch beim ersten Modell seiner eigenen Firma um, der Landwührden (im Bild: das Original im Deutschen Museum).

Krauss-Helmholtz-Gestell

Dieses Lenkgestell wurde erstmals 1888 in eine Tenderlok eingebaut und dürfte gerade auch in sendlinger Loks verbaut worden sein. Konstrukteur Helmholtz beabsichtigte, die Abnutzung von Rädern und Schienen in Kurven – durch mehrachsige Loks mit großen festen Radständen – zu verringern. Eine Laufachse mit kleinerem Durchmesser der Räder drückt über einen, auch noch federnd verschiebbaren, Drehpunkt die im Drehgestell gelagerte erste Treibachse nach außen. Die genaue Funktion ist aber noch zu klären – bis zu meinem Vortrag versuche ich es!

Beherrschung der Produktvielfalt

Ich habe hierzu bislang wenig gefunden. Selbst die Architektur der Gebäude ist weiterhin unklar; ich habe aber schon erste Bilder und Pläne entdeckt.

Losgröße 1

Zu vermuten bleibt jedoch, dass besonders das Werk Sendling einen zu der Zeit ganz eigenen Mix aus internen Standards und Variationen beherrscht hat. Das Gros der Lieferungen betraf Loks mit zwei Treibachsen, Tenderloks einfacher Bauart. Losgröße 1 war hier nicht ein Ziel, sondern Voraussetzung! Die Loks verteilten sich dann noch auf eine Unzahl von Spurweiten und wiesen alle möglichen besonderen Merkmale auf. Fast zu Ende des Standorts baute die Firma dort zwei Kranloks, die im Hauptwerk und in der Hirschau, also bei Maffei zum Einsatz kamen!

Hauptverwaltung in Marsfeld

Das Werk verfügte nur über ein kleines Technisches Büro. Dort wurden wohl eher Anpassungen auf Vorgaben von Kunden und Variationen erstellt; wirkliche neue Konstruktionen wurden sicher im Hauptwerk erstellt. Das Gebäude dieser Hauptverwaltung steht bis heute (völlig anders genutzt).

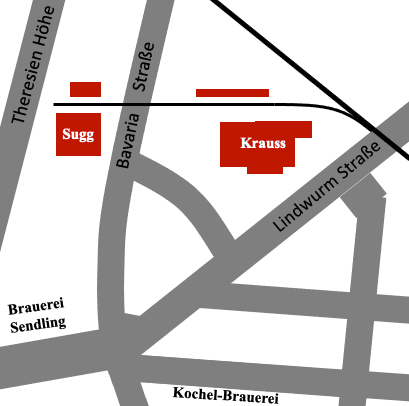

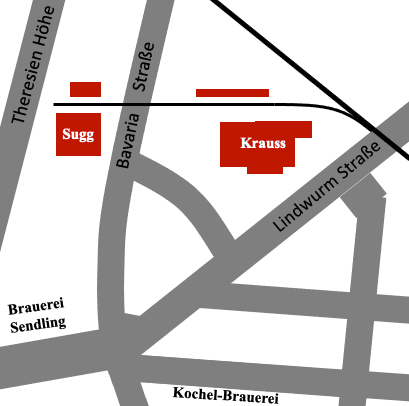

Externer Zulieferer Sugg

Zunächst bezog das Werk Sendling Gussteile von der externen, sehr viel älteren Firma Sugg, in der Nachbarschaft gelegen und über ein Gleis direkt in die interne Logistik bzw. Fertigung eingebunden (siehe die Skizze oben). Ein weiteres Gleis erlaubte aber ein Umfahren des Werks, auch des Krans. Sugg stellte nämlich auch noch andere, sehr große Gussteile für weitere Abnehmer her.

Krauss übernahm die Firma schliesslich im Jahr 1920.

Krauss & Comp. als Betreiber

Krauss, und besonders das Werk in Sendling, bediente zunächst die Nachfrage nach Loks für Neben- und Schmalspurbahnen.

Dampftramways

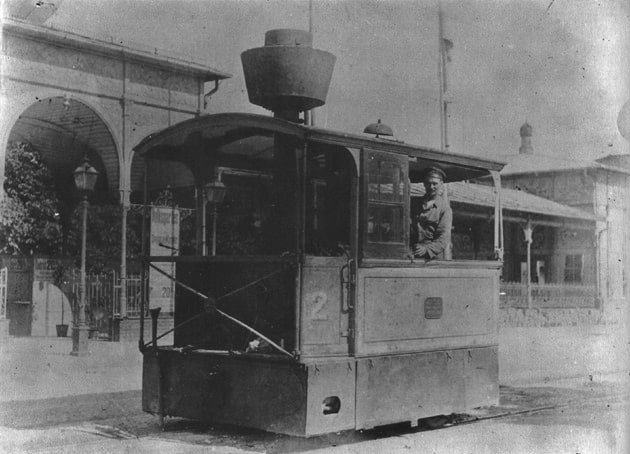

Lok 2 der Münchner Dampftramway – gebaut in Sendling. Bild: gemeinfrei

Und die Betreiber dieser kleinen Bahnen waren vielleicht etwas klamm. Die Firma Krauss bot folglich bald ein besonderes “Bezahlmodell” an: Krauss & Comp. trat selbst als Bauherr und Betreiber auf! Das war auch schon bei der Nymphenburger Tramway in München so. Ferner bei der Wiener Dampftramway, und die ersten fünf Loks für Wien kamen sogar aus Sendling; weitere natürlich aus dem noch später eröffneten Werk in Linz. Immerhin verkaufte Krauss dreihundert solcher Loks für Dampftramways, in Europa und der Welt.

Nebenbahnen und LAG

Die Bn2t der Chiemseebahn – typisch für Sendling

1878 trat die Firma weiter als General Unternehmer beim Bau der Feldabahn in Thüringen auf; ähnliche Projekte folgten. Die LAG (Lokalbahn AG), eng an Krauss & Comp. gebunden, übernahm als ersten Auftrag den Bau der Chiemseebahn. In der Folge baute die LAG denn auch zehn normal- und schmalspurige Bahnen in Deutschland. Das Thema ist weiterhin offen für weitere Forschung …

Melden Sie sich hier an. Termin und Ort: abends am Samstag, 02.12.2023 in der Sendlinger Kulturschmiede. Das hilft uns sehr – wir müssen schließlich Snacks und Getränke in der richtigen Menge bestellen!

Der Arbeitgeber, die Belegschaft

Die Geschichte von Krauss und des Werks Sendling erscheint wie ein genauer Blick auf Sozialgeschichte und Arbeiterbewegung in Deutschland allgemein. Es gab die üblichen Kämpfe; Zunächst ging es überhaupt um einen Tarif. Der Konflikt ging um die 48-Stunden-Woche, um höhere Löhne, aber auch um die Betriebsverfassung. Die Betriebsräte forderten immer wieder weit gehende Befugnisse, mussten dann aber mehr als einmal deren Rücknahme hin nehmen. Sie erzielten aber einen Kompromiss, der heutigen Errungenschaften zumindest ähnelt. In einem Dokument aus 1919 taucht schon der Begriff Mitbestimmung auf!

Insgesamt scheint das Auf und Ab der Konjunktur einem eher kurzen Zyklus gefolgt zu sein, was sich in raschem Aufbau von Mitarbeitern ebenso zeigte wie in Entlassungen.

Krauss baute keine Werkswohnungen. Das wird mit der Nähe beider Werke zu Haupt- und Südbahnhof begründet – ich erkenne aber auch eine große Nähe zu den genossenschaftlichen Wohnungen in Neuhausen, die womöglich eine Alternative darstellten. Gesundheitskassen und ähnliche Einrichtungen folgten, doch in Sendling gab es keine Kantine. Aber zwei Brauereien gab es in ummittelbarer Nachbarschaft …

Spuren und Quellen ...

Das Publikum meines Vortrags wird und darf eher auf das Werk und seine Kultur- und Sozialgeschichte gespannt sein, als dass es an an den technischen Merkmalen einzelner Lokomotiven oder -gattungen interessiert wäre – obwohl die durchaus spannend wären! Es geht schon auch um Lokalkolorit. Vor Ort habe ich aber keine Überbleibsel finden können – keine Gebäude oder Fundamente, keine Reste von Gleisen oder auch nur Schotter. In den Werkhallen bzw. auf dem Grundstück hatte sich nach Krauss die Milchverwertungsgesellschaft bayrischer Landwirte angesiedelt, die 1951 einen Neubau errichtete. Letzterem wird wiederum ein Gleisanschluss nachgesagt – ob das stimmt und ob das der alte ist, entzieht sich auch meiner Kenntnis. Auf dem Grundstück steht heute eine Schule.

Die Quellenlage zu Krauss in Sendling ist nicht so einfach

Die Geschichte von Krauss & Co. und erst recht von Krauss-Maffei ist in der Literatur sehr gut dokumentiert. Allerdings stehen dabei die Produkte, vor allem die Loks im Vordergrund. Ich bin aber gern bereit, mich tiefer in Quellen ein zu arbeiten, über diese Bücher hinaus.

Krauss und Sugg in Archiven

Alle Archive sind sich einig: der Bestand zu Krauss, gerade zu Sendling, sei eher knapp und wenig geordnet. Was ich bisher gesichtet habe, finde ich aber dennoch spannend – genug Material, um den Vortrag in eine Diashow zu verwandeln, natürlich per Power Point. Bislang habe ich im Stadtarchiv München und im Bayerisches Wirtschaftsarchiv viel gezeigt bekommen, noch dazu sehr freundlich. Das Copyright der Bilder und Pläne liegt aber bei den Archiven… – Es kommt aber sicher noch mehr!